“요즘 뭐가 잘 팔리나?”

“당연히 ‘한국 때리기’지.”

이달 초 도쿄 중심가에서 우연히 듣게 된 대화 내용이다. 일본 정부가 한국을 화이트리스트(수출우대국)에서 제외하기로 각의(국무회의) 결정하면서 한·일 간 갈등이 악화일로를 걷던 때였다. 대화 내용 등으로 미뤄볼 때 언론·출판계에서 일하는 이들인 듯했다. 주변을 신경쓰지 않고 이런 대화를 하는 데 다소 놀랐다.

지금 생각하면 그리 놀랄 일은 아니었다. 요즘 일본 매체들의 ‘한국 때리기’는 도를 더하면 더했지, 전혀 수그러들지 않기 때문이다.

일반 여론에 영향이 큰 방송의 행태가 가관이다. 최근 한국에서 공분을 산 화장품기업 DHC의 자회사 ‘DHC TV’의 역사 왜곡과 한국 비하가 공중파 방송에까지 번진 모양새다.

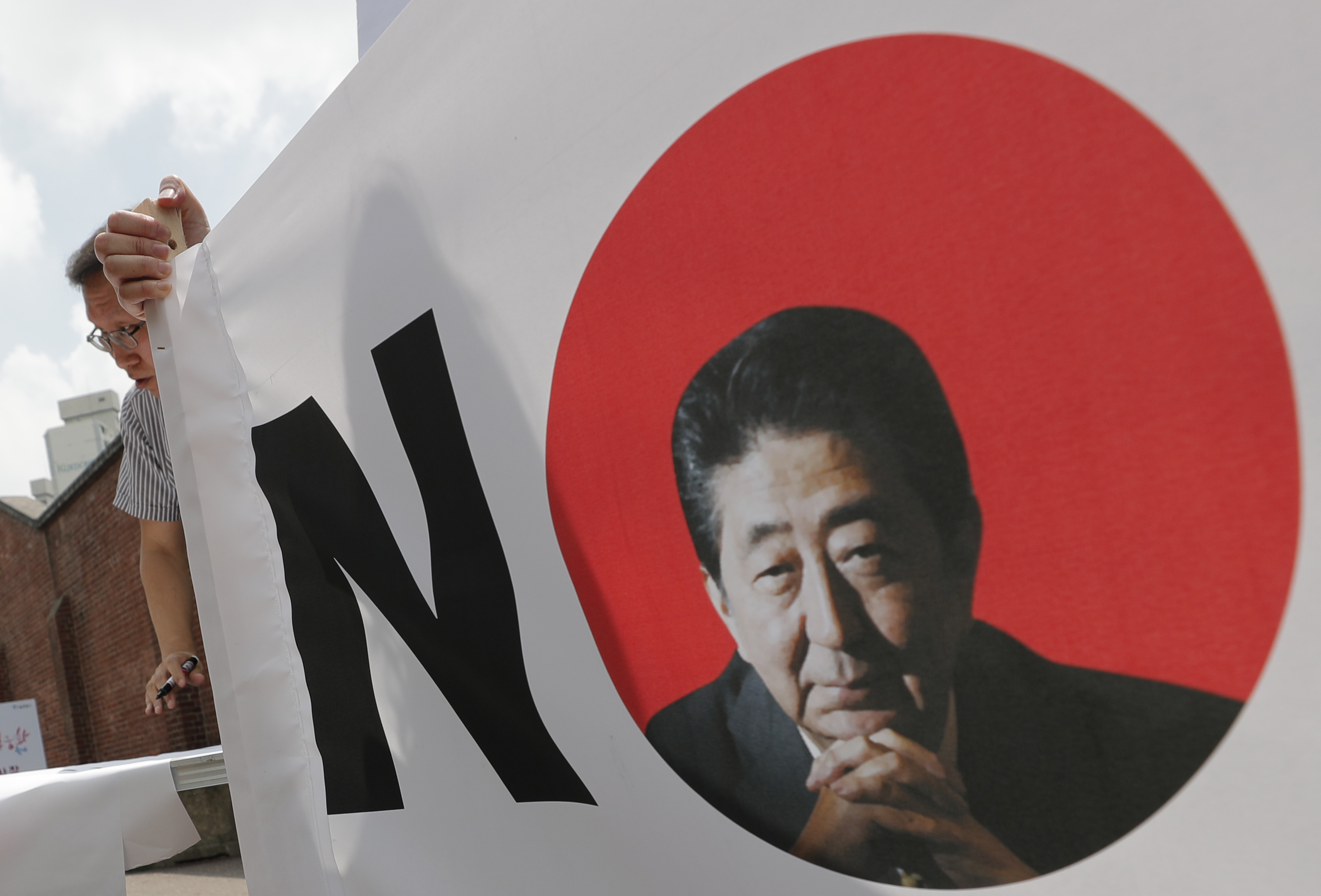

뉴스나 연예 정보 등을 가볍게 다루는 ‘와이드쇼’들은 “한국 괘씸하다” 일색이다. 해설자로 등장하는 ‘전문가’들은 한국에 대해 냉소적이거나 야유섞인 말을 하는 이들이 대다수다. 한국 정부나 국민에 대해 “반일이다”, “유치하다” 등으로 비난한다. “한국인은 감정적이어서 어떤 행동을 할 지 모른다” 등 헤이트스피치(특정집단에 대한 혐오 발언)도 서슴없이 등장한다. 반면 아베 신조 정권의 경제 보복조치의 문제를 짚는 이들은 거의 없다. 일본 방송은 한국 없이는 먹고 살지 못하냐고 묻고 싶을 정도다.

그런데 실제 그런 모양이다. 일본의 한 민간방송사 관계자는 이렇게 말했다.

“시청률 때문이죠. 매번 시청률 그래프를 봐요. 시청률이 뚜렷하게 떨어지기 전까지는 계속 하는 거죠.”

결국 ‘시청률 지상주의’가 문제지만, 거꾸로 생각하면 ‘한국 때리기’를 하면 기꺼이 TV를 보는 일본인들이 어느 정도 형성돼 있다는 것이기도 하다.

이런 흐름에는 아베 정권 들어 뚜렷해진 역사수정주의와 우경화 움직임이 작용하고 있음을 기억해야 할 것 같다. 식민지배와 침략전쟁의 역사와 책임을 부인하려는 아베 정권의 움직임이 일본 국민의 ‘반한(反韓)’, ‘혐한(嫌韓)’ 감정을 부채질하고, TV도 거리낌없이 ‘한국 때리기’에 나서도록 하는 것이다.

실제 중학교 역사교과서에서 일본군 위안부 문제에 대한 기술은 대부분 사라졌다. 지난 3일 아이치 트리엔날레에서 ‘평화의 소녀상’ 전시가 중지가 된 것은 과거 일본군의 전시 성폭력을 부인하는 역사수정주의에 기반한 정치가들의 궤변과 여기에 동조하는 이들의 협박에 따른 것이었다. 아베 정권은 인권 문제인 강제징용 문제에 대해서도 한국 측의 대응을 압박하고, 사실상의 경제 보복조치를 취했다.

끊이지 않는 일본의 역사수정주의적인 언동의 근저에는 결국 과거 식민지였던 한국·조선인에 대한 차별의식이 있는 것으로 보인다. ‘한국이 감히’라는 생각이 깔려있기 때문에 ‘한 번 손을 봐줘야 한다’는 식으로 이어진 게 아닐까. 이런 태도는 고노 다로 외무상이 지난달 남관표 주일 한국대사에게 “무례하다”라고 한 것에서도 엿보인다. 전 외무성 관료는 이 발언이 과거 사무라이가 일반 서민이 ‘무례’를 범했을 경우 죽여도 처벌받지 않았던 ‘기리스테고멘’의 연장선에서 하는 말이라고 했다. ‘윗사람’이 ‘아랫사람’에게 하는 말이라는 것이다. 한 재일동포는 “일본은 적대시할 상대방이 있어야 자기 존재를 확인하는 나라”라고 했다.

한국 정부의 한·일 군사정보보호협정(GSOMIA) 종료 결정으로 한·일 관계는 더욱 들썩이게 됐다. 일본에서 ‘혐한’이 더욱 기승을 부릴 건 자명하다. 이럴 때일수록 냉정해질 필요가 있다. 일본 측에서 ‘위에서 보는 시선’으로 자주 사용하는 ‘숙숙(肅肅)하게( 담담하게)’ 맞서는 게 필요하지 않을까. ‘혐한’에 ‘혐일’로 대응할 게 아니라면 말이다.

'국제 > 김진우의 도쿄 리포트' 카테고리의 다른 글

| 오염된 ‘원전 머니’...일본 ‘원전 마을’ 실태 드러낸 금품 사건 (0) | 2019.09.29 |

|---|---|

| 도쿄올림픽과 ‘오모테나시’ (0) | 2019.09.17 |

| 나고야의 소녀상 (0) | 2019.08.11 |

| 일본발 '가짜뉴스'의 위험한 도박 (0) | 2019.07.16 |

| 무감각 구조의 고착화 (0) | 2019.06.18 |